从“防住”到“扛住”:网络安全进入“韧性”时代,您的企业准备好了吗?

随着数字化转型的深入,网络攻击已从单纯的技术破坏演变为直击业务核心的致命威胁。传统防御体系在新型攻击模式面前面临威胁防不住、安全效果不确定、攻防成本不对称、安全危机不可避免、安全目标难以达成等挑战,且传统安全理论未以保护业务连续性为核心目标,未正确认识网络安全问题产生的根本原因,难以解决攻防失衡的系统性困境。在这一背景下,"韧性网络安全"正成为行业共识,其核心理念正在从"防住攻击"向"保障业务持续运行"演进。

近期,在联软与企业CIO的对话中,我们注意到大家普遍关注以下几个关键问题:如何准确理解"韧性安全"的实质内涵?国际权威标准对"韧性"提出了哪些新要求?更重要的是,如何将韧性理念转化为可落地的实施方案?这些问题的探讨将帮助我们共同构建面向未来的安全防御体系。

Q&A

Q1.近期,“韧性网络安全”成为行业热词,您能否为我们解读一下到底什么是“韧性”?为什么它会成为全球网络安全的新趋势?

韧性,是理解当前网络安全变革的关键。所谓“韧性”,核心思想就是从过去单纯地“防住”攻击,转变为即使在遭受攻击时也能“扛住”,确保核心业务不受影响。

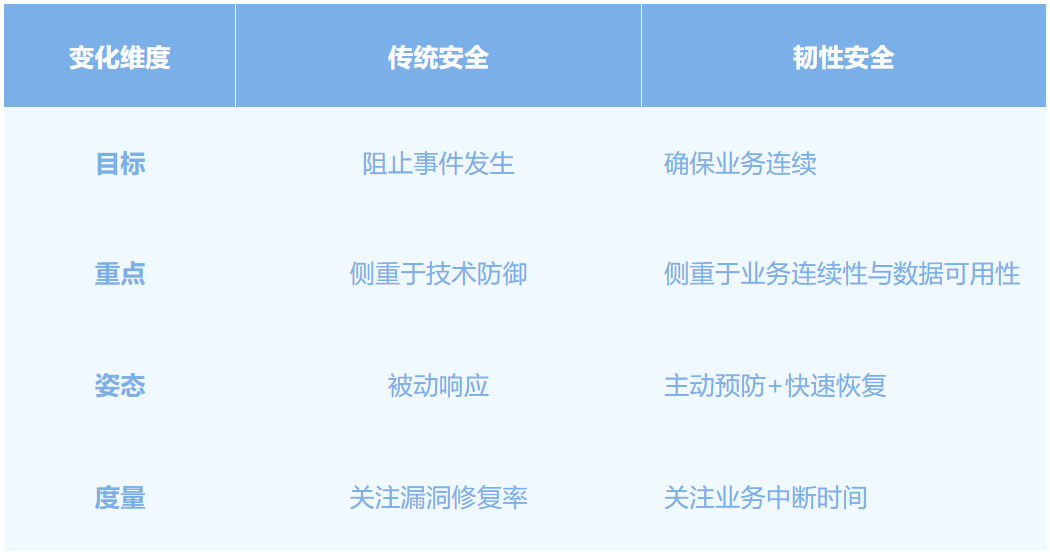

我们可以从四个维度的转变来理解:

这个趋势的背后,是国际标准的推动。美国NIST CSF框架,在其最新的2.0版本中重点强化了治理和保护模块,核心就是提升技术基础设施的韧性。紧接着,国际标准化组织(ISO)也更新了ISO 27001系列标准,在今年(2025年)7月正式发布了与其配套的、聚焦韧性网络安全的ISO 27031新版。

甚至,这股浪潮已经延伸到了特定行业。例如,中国船级社已明确要求,自去年7月1日后下单的远洋船舶必须满足网络韧性要求。所以说,构建韧性安全体系已经不是一个“选择题”,而是一个“必答题”。不遵循这套方法论,就意味着在未来的安全对抗中处于落后地位。

Q2.既然CSF 2.0和ISO 27031等国际框架已经指明了方向,是否意味着遵循这些框架就足够了?

这些框架的逻辑和方向无疑是先进的,但我们认为,在“精益求精”的落地实践上,在一些具体策略和工具上是可以优化的。

首先,在“识别”环节,它们未能识别出一些影响业务连续性的重大隐性风险。

一是集权系统的风险被低估。 比如,一家大型科技公司曾因其私有云VMware管理服务器被黑,导致数据中心瘫痪超过一个月。这种“神经中枢”式的系统一旦被攻击,后果是灾难性的。

二是同构系统的容灾悖论。 很多企业有主备数据中心,但从网络、硬件、操作系统到应用都是一样的。这意味着漏洞也是一样的。黑客能攻破主中心,同样也能攻破备中心,这使得传统的容灾备份在面对同源漏洞时形同虚设。

三是海量Web类应用和免费软件的风险被忽视。 有数据显示,Web应用存在的漏洞风险可能是防火墙本身核心功能漏洞风险的上千倍,同时,员工个人安装的免费软件也是一个巨大的安全短板,但现有框架并未针对这些问题给出有效的识别和指导。

四是缺乏识别关键业务的分类框架,防护失焦。针对不同防护级别的资产,哪些是暴露面,哪些是具备脆弱性的攻击面,企业往往缺乏有效工具进行区分,导致资源有限的情况下保护失焦。

其次,在“保护”环节,技术手段过于单一。 框架主要提倡零信任、网络分段、ACL等技术,但存在“自身防护失位”,且在很多场景下力不从心。例如,如何对企业的“大脑”——活动目录(AD)做零信任保护?还有敏感数据如何做安全控制?这些都是难题。更重要的是,它主要关注业务是否瘫痪,而对黑客窃取数据这一核心问题关注不足。

最后,在“检测”环节,缺乏韧性思维, 没有充分结合地利、人和与技术优势,构建动态、立体的检测体系,在面对黑客攻击“秒级迭代”,防御陷入“检测响应滞后陷阱”。

Q3.您提到了保护环节的局限性,一个相关的热词是“暴露面管理”。联软的理念与主流方法有何不同,如何更好地增强韧性?

这里提到了一个关键点。首先我们要厘清两个概念:暴露面是指系统可以从互联网或内部其他网络被访问到的部分;而攻击面则是在暴露的基础上,还存在可以被利用的脆弱性。

Gartner提出了五大暴露面收敛策略,包括暴露面持续发现、强制实施最小暴露原则、优先聚焦高风险暴露点、与ITSM等业务系统结合做闭环处理以及建立暴露面治理文化等,这都是很好的指导思想。但我们认为,要做到真正的韧性,还必须超越这些框架:

首先,视角必须从“外网”扩展到“全网”。 由于钓鱼攻击的泛滥,黑客进入内网变得异常容易。因此,暴露面收敛不能只盯着互联网入口,而是要站在内网中任意一台主机、一个外包人员、一个测试网的视角,去审视内部的暴露面。

其次,收敛工具必须多样化,不能仅限于网络层面。 许多方案只强调ZTNA和网络分段,但忽略了“软件”和“取数”这两个最大的变量。如员工电脑上装了一个可以被远程控制的“美X秀秀”,你所有的网络零信任策略可能就都白费了,再如取数环节利用U盘直接植入病毒木马侵入。因此,软件和数据层面的收敛,是同等重要的。

只有将视角从外部转为全网,将工具从网络层扩展到软件应用和数据层,才能真正有效地收敛攻击面,为构建韧性打下坚实基础。

Q4.面对这些挑战,联软提出了怎样的解题思路?背后的核心安全哲学是什么?

我们认为,韧性是网络安全设计理念的一次代际变革,其意义不亚于从功能手机到智能手机的跃迁。 因为这个理念带来了四个根本性的转变:

1. 核心从“漏洞修复”变为“权限控制”。 漏洞是无穷的,而权限是可收敛的。将核心从修复无穷的漏洞,转移到控制有限的权限上,能极大降低管理负担和成本。

2. 让底线风险管控成为可能。 你永远不知道还有多少未知漏洞,但通过韧性设计,你可以精确地设计出系统的安全水平。

3. 改变攻防不平衡的格局。 重新定义“防御成功”的标准:不是“黑客没有进来”,而是“黑客进来了,但无法对企业的业务连续性造成严重破坏”。

4. 实现网安与数安的一体化。 传统网安关注漏洞修复,数安关注权限控制。韧性安全恰好将两者完美融合。

联软基于对大型企业防勒索、防泄密以及员工隐私保护的需求洞察,以及改变安全攻防不平衡现状的初衷,早在2018年就提出了“可信数字网络架构(TDNA)”的理念,其核心就是通过“分层容错”“主动对抗”和“指挥自动化”的一体化设计来实现韧性安全。

这个架构的哲学基石是“安全要服务于业务”。怎么才算服务业务?两条标准:第一,做好网络、边界、端侧、云端等多层容错保护和系统恢复实现底线风险管控;第二,要助力业务发展,有好的投入产出比。我们不追求无法实现的“绝对安全”,但我们必须改变攻防不平衡的现状。

Q5.这个架构听起来很宏大,能否用一个更形象的方式解释,它是如何将理论落地为实际防御体系的?

当然。我们可以借鉴中国古代最坚固的城池——唐朝长安城的防御体系来理解。通过常规战争的城市防御智慧完全来解释我们这套防御理论。

我们的“可信数字网络架构”分为三个层次:

空间层(外城墙、护城河与坊市网格):

l 城墙与城门:对应企业的网络边界,通过暴露面收敛,建立坚固的“数字城墙”。

l 网格化管理:长安城内部分为108个“坊”,相互隔离。我们同样对内网进行精细化的逻辑分段,即使一个“坊”被攻破,也不会迅速蔓延至全城。

l 护城河:这就是我们的软件治理。为什么?因为员工电脑上一个不安全的软件,比如美xx秀或向x葵,就如同在城墙下挖了一条地道,所有城防瞬间失效。长安城的护城河又宽又深,让敌人难以逾越或挖掘地道。强大的软件治理,就是构建这样一条“数字护城河”。

系统层(内城与皇城):

这对应企业的核心业务系统和集权系统,它们是需要被重点保护的“皇城”。我们对其进行进一步的韧性增强,构建更坚固的“内城墙”,实施更严格的访问控制。

数据层(玉玺与虎符):

这对应企业最核心的数据资产。我们会对数据进行分类分级,并定义其流转规则。例如,"玉玺”只能在皇宫内;而调兵的“虎符”平时在皇宫,战时则可以出城。通过精细化的数据流转控制,确保核心资产的安全

整个体系的运转,还需要统一的“身份管理”,就像长安城里官员与百姓的服饰、通行证截然不同一样,确保每个访问者身份清晰、权限得当。

Q6.那么,为了构筑这样一座坚固的“数字城池”,联软提供了哪些具体的“建材”和“施工方案”呢?

联软将这套架构思想物化为一系列产品和解决方案,可以像“搭积木”一样,为客户灵活构建。我们的实施路径通常分为六大步:

1. 账号与授权: 账号收敛是所有安全的基石。我们打造了“扩展的中国域控”,它比传统AD更安全,支持从Windows到国产操作系统乃至纯血鸿蒙,且无需安装客户端,为整座城池提供统一、可信的身份认证底座。

2. 全网暴露面收敛与软件管理: 这是“修城墙、筑城门、挖护城河”的阶段,从网络、边界、端侧、云端全面收敛暴露在内外部的攻击面,并对软件进行有效治理。

3. 核心系统韧性增强: 加固“内城”与“皇城”,对堡垒机、核心业务系统等采用多重容错保护。

4. “五位一体”勒索防护: 增加“卫兵”(防病毒软件)、“暗哨”(幻影主动欺骗)和巡逻队(高级威胁检测与响应EDR),建立“烽火台”(应急处置系统),实现主动发现和快速响应。在金融领域,我们有一套完整的防钓鱼方案,有效防住银狐病毒。

5. 场景化数据防泄密: 在城防稳固后,我们才有资格谈数据安全。我们强调,业务部门才是数据安全的第一责任人(谁管业务,谁管数据),联软可提供基于场景的控制和震慑方案,助力企业业务部门落地数据防泄密。

6. 原生安全: 如果企业自身也开发软件系统,我们提供“安全左移”方案,从开发源头就将安全能力内置进去。通过隐藏后端应用、专用客户端、专用网关和SDK,实现“应用即安全”。

值得一提的是,我们将准入、零信任、EDR、VPN、软件管理、补丁管理等数十种功能,全部集成在一个轻量化的客户端里,解决了用户桌面安全应用臃肿、冲突的问题,实现了真正的一体化。

Q7.您刚才提到了对核心系统进行“多重容错”保护,这听起来是增强韧性的关键。能否以保护堡垒机为例,具体阐述是如何实现的?

堡垒机上拥有IT部门大量核心数据,一旦被攻破,全盘皆输。任何单一的安全产品都存在被攻破的可能。因此,我们的思路不仅是依赖堡垒机自身的安全,还要通过架构设计,创造一个多重防护、攻击难度极高的环境。

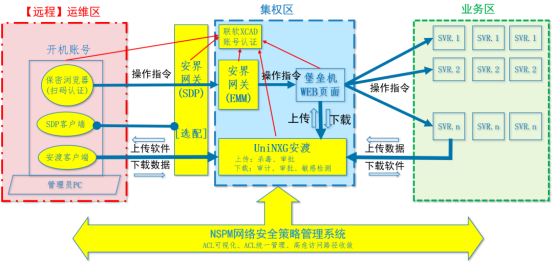

我们设计了至少四重异构的容错保护:

l 第一重(入口控制): 在堡垒机前部署一台我们的安全接入网关,并在网络策略上规定,只有通过这台网关才能访问堡垒机。同时用可视化工具(如:安全策略管理NSPM)防止防火墙策略配置错误。

l 第二重(客户端控制): 强制要求用户必须使用我们自研的、无任何数据导出功能的“保密浏览器”来访问安全网关,其他浏览器无法使用,且采用便捷的多因素强认证。

l 第三重(异构网关): 在此基础上,再串联一台由不同团队开发的SDP安全网关。因为是异构开发,一个产品的漏洞很难在另一个上复现,这极大增加了攻击难度。

l 第四重(文件交换控制): 如果需要数据交换,取日志做分析,我们还有一个专门的安全交换系统(UniNXG)。它内部通过无IP通信的虚拟机、指令与数据分离、指令白名单、数据准白名单(例如,只允许中文字符通过)等四层机制,实现了极致的安全隔离。

▲联软科技四层容错以ECC、堡垒机等集权保护为例

每增加一重保护都能将攻击成功率降低数百甚至上千倍。经过这样四重异构的容错设计,理论上,通过外部直接打穿这套防御体系的概率极低。这就是架构的力量,它远比依赖单个产品的安全性要可靠得多。

目前,这套网关及配套技术已经在多个国有银行运用于营业厅移动业务,护网6、7年从未被攻破过。同样的,这套方法也可应用于对ECC等核心业务系统的保护。

Q8.在终端上,很多企业都面临着安全客户端过多、互相冲突、拖慢性能的问题。联软是如何解决这个行业难题的?

这确实是行业的普遍痛点。一个网管员的电脑上可能同时装着准入、主机安全审计、零信任、VPN、EDR、杀毒、数据防泄密等多个客户端,不仅管理复杂,用户体验也极差。我们的核心解决之道就是真正的“一体化设计”。

我们采取终端一体化,将准入、零信任、EDR、软件管理、补丁管理、资产管理、数据防泄密等数十种核心安全能力,全部集成在一个经过重构的、微服务化的轻量级客户端中。经过持续优化,其安装后的资源占用仅为行业同等功能产品平均水平的1/3到1/10,彻底解决了客户端臃肿的问题。

Q9.联软的韧性安全体系听起来非常完善,但对企业而言,如何分阶段实施,最终能为业务带来什么价值?

我们通常建议客户分四步走,稳健地提升安全水位:

l 第一期(打好安全基础平台): 账号和资产的统一管理,做好以无界办公为核心的暴露面收敛、软件管理和内部分区,就相当于做好城墙、城门,实行网格化管理,同时,保护好运维等集权系统和核心机密文件等,实现安全与业务一体化、攻防一体化、防勒索一体化以及终端一体化等。

l 第二期(增强韧性助力业务):进一步做账号和资产的异常分析, 深入内网做微隔离,对核心系统引入异构的温备方案以防同源漏洞,并在开发流程中引入原生安全。此时可以逐步启动数据分类分级工作、增强入侵检测能力。

l 第三期(数据降噪运营提升): 聚焦核心异常数据,为SOC数据“降噪”,提升情报价值,建立统一的安全运营平台,为安全自动化做准备。

l 第四期(降本增效战略支撑): 用自动化的方式,为企业降本增效,为安全运营引入AI工具,提升业务效率,让安全数据能够为企业战略决策提供支撑。

最终,我们希望帮助企业实现安全建设的三个境界:

l 保障(开车不翻车): 这是基础,确保企业实现底线风险管控,安全不再成为业务发展的障碍。

l 支撑(车想开到哪,就能开到哪): 安全能够支撑业务的快速发展和创新,而不是成为瓶颈。

l 助力(车开得比别人更快、更好,还省钱): 安全成为企业的核心竞争力之一,推动业务加速发展。

网络安全的本质是一场永不停歇的对抗。当攻击者的目标从“攻破系统”转向“瘫痪业务”时,我们的防御思想也必须随之进化。联软科技提出的基于“韧性”的“可信数字网络架构”,正是对这一时代挑战的回应。它不仅仅是一套产品或解决方案,更是一种全新的安全哲学——从被动的封堵者,转变为业务发展的坚定守护者与赋能者。